1000 Kilometer gegen den Wüstenwind - Mit Rad und Zelt im Sudan unterwegs

Jens Hübner

01. Juni 2012

Sand knirschte zwischen meinen Zähnen. Die trockene Wüstenluft hatte meine Lippen aufplatzen lassen. Rötlich gelber Sand wehte wie ein Schleier malerisch über den heißen Asphalt. Ich stemmte meine Fuhre gegen den Passatwind, der mir kräftig von Norden entgegen wehte. Bevor die Tageshitze hier im nördlichen Sudan einsetzte und das Fahrradfahren noch mehr erschwerte, wollte ich so weit wie möglich gekommen sein, um noch vor Sonnenuntergang einen Lagerplatz in dem phantastischen Meer aus Sand, das mich seit Tagen umgab, zu suchen. Vor ein paar Wochen brachte mich ein Bus von Äthiopien in die sudanesische Hauptstadt Khartum.

Von hier wollte ich per Fahrrad weiter nach Wadi Halfa, einem Grenzort im Norden, von wo aus ich ein Fährschiff nach Ägypten nehmen würde. Tag für Tag pedalierte ich nun durch die atemberaubende Mondlandschaft der Nubischen Wüste, die zur südlichen Sahara gehört. Am flachen Horizont mischte sich das matte Himmelsblau mit dem Gelb des Sandes. Jeden Tag war ich aufs Neue begeistert von den eleganten Wellenlinien, die der stetig wehende Nordwind aus dem feinen Sand geformt hatte. Die strengen Rechteckformen der nubischen Dörfer wirkten wie Einschnitte in den Sandwogen, die dem Auge keinen Halt boten.

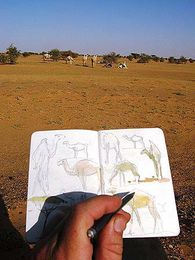

Ab und an sah ich Kinder zwischen den Lehmhäusern, selten Frauen. Die Männer trugen schneeweiße, knöchellange Gewänder und einen weißen Turban. Sie waren ausgesprochen herzlich, hilfsbereit und doch angenehm zurückhaltend. Mal brachte man mir frisch gemolkene Kamelmilch ans Zelt, mal wurde ich zum Essen ins Haus eingeladen.

Man hatte sehr viel Zeit. Langsamkeit schien Lebensprinzip zu sein und Eile unhöflich und verpönt. Überall wurde ich zum Tee eingeladen oder gebeten, über Nacht zu bleiben. Die extremen Temperaturschwankungen des Wüstenklimas gaben auch mir den Tagesrhythmus vor, nach dem ich täglich weiter nach Norden kurbelte. In der Morgendämmerung fror ich fast bei 18 Grad Celsius. Dann setzte am Vormittag eine anhaltende Hitze ein, die die Quecksilbersäule über 40 Grad schob. Auch bei Sonnenuntergang zeigte das Thermometer noch 30 Grad Celsius an. Erst vor Mitternacht kühlte es sich wieder ab.

Die größte Herausforderung war, immer ausreichend Wasser zu finden. Weniger als zwei Liter in den Trinkflaschen machten mich nervös. Tagsüber füllte ich die Flaschen an Versorgungsstationen, wo ich kühles Wasser aus großen Tonkrügen schöpfen konnte. Ich lernte es zu schätzen, während der Pausen mein Gesicht, Hände und Unterarme, den Kopf und auch die Füße zu waschen und so den Effekt der Verdunstungskälte auszunutzen.

Dass die Moslems sich vor ihren fünf täglichen Gebeten gründlich zu waschen haben, schien mir sehr logisch. Der heiße Asphalt durchzog die endlosen Sandflächen über hunderte Kilometer wie ein blauBlackes Band. Wenn es sich dem Nil näherte und ich zwischen dem Palmensaum Sandbänke und Inseln erblickte und das Gras sogar riechen konnte, zog es mich zum Fluss. Ich war jedes Mal überrascht, wie kühl es plötzlich in Ufernähe wurde. Verschiedenste Vögel schwirren plötzlich durch die Bäume. Ein Waran schlich bedächtig durch das Dickicht.

Unten am Wasser, im Gras sitzend, war es kaum vorstellbar, dass nur einen Steinwurf entfernt das saftige Grün endete und sich nur Staub, Stein und Sand in gnadenloser Hitze bis zum Horizont ausbreitet. Wenn nachts die Sterne funkelten und der helle, weiße Mond die schroffen Felsen der Kegelberge in ein blaues Licht tauchte, legte sich manchmal der Wind für kurze Zeit in der tellerflachen Ebene. Kein Geräusch war dann zu hören. Ein Zustand der absoluten Stille. Ich kam mir vor, als hätte ich mein Zelt auf einem unbewohnten Planeten aufgestellt. Satelliten kreisten über das Firmament. Ab und an verglühte eine Sternschnuppe.

Ein Wüstenfuchs, der lautlos über die Ebene trabte, hier und da an Steinen schnupperte und schließlich im Schatten der Geröllberge verschwand, verstärkte noch den Eindruck dieser surrealen Szenerie. Mir wurde mulmig, als ich von zwei Franzosen, die mir entgegen kamen, erfuhr, dass es während der letzten 150 Kilometer keine Versorgungsstation gab.

EINHUNDERTFUENFZIG Kilometer – das bedeutete mindestens zwei Tage kein Wassernachschub. Es schien unmöglich, diese Distanz zu überwinden. Auf meinen Reisen hatte ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass vieles möglich ist, wenn man nur überlegt die Sachen angeht. Ich wollte es versuchen!

Tage später zeichnete sich im Dunst ein Gebirge ab. Beim Näherkommen bemerkte ich, dass das Teerband nun vom Fluss abbog und ich ahnte bald, dass hier die Durststrecke beginnen sollte. Ich hatte vier Liter Wasser in den Flaschen. Es war vormittags. Die Hitze hatte noch nicht eingesetzt. Immer mehr begann die Umgebung einer bizarren Mondlandschaft zu ähneln. Steinplatten, die schräg aus den Verwehungen herausragten, bestimmten das Bild. Am Horizont erschienen blauviolette Bergketten in Kegel- und Tafelformen.

Eine kleine Versorgungsstation namens El Bir, wo ich übernachtet hatte, als ich diese Wüste schon einmal durchquert hatte, kam mir in den Sinn. Einst waren die Engländer dort bei dem Versuch gescheitert, eine Bahnlinie durch die Sahara zu ziehen. Die verrostete Laufachse eines Eisenbahnwagens, die ich damals unweit der Station fand, zeugte noch von dem vergeblichen Versuch der Britten.

El Bir lag an einer Schotterpiste. Die heutige Trasse war erst in Planung. Soweit ich mich erinnerte, sollte die neue Straße nicht an El Bir vorbeiführen. Sicher war die Station nun verlassen und verfallen – schade! Ich hätte gern noch einmal Sadalasim, den sympathischen jungen Nubier, getroffen, der mich über Tage dort bewirtete und mit dem ich in dieser Einsamkeit Silvester feierte. Nun war mein Problem jedoch mein stetig abnehmendes Wasser.

Wenn ich im Straßenrand halbvolle Plastikflaschen entdeckte, trank ich sie aus. Die Gluthitze hatte scheinbar genug Zeit gehabt, die Weichmacher des Kunststoffs anzulösen und so schmeckte das Wasser furchtbar nach Chemie. Das Führerhaus einer verlassenen Planierraupe durchsuchte ich vergeblich. Schließlich erblickte ich in einiger Entfernung die Kontur von Gebäuden zwischen den schroffen Felsen. Ich ließ mein Rad am Straßenrand stehen und wanderte über das Geröll dort hin. An einem Gehöft konnte ich meinen Wassersack mit bräunlichem Nilwasser füllen. Zwar war das längst nicht genug für zwei Tage, aber schon beruhigend.

Als ich zum Fahrrad zurück kam, erschrak ich, als ich eine plötzliche Algenbildung in meinen zwei Wasserflaschen bemerkte. Grüne Fäden durchzogen das Trinkwasser in den scheinbar zu lange benutzten Behältern. Wieder stellte sich dieses mulmige Gefühl ein. Nach ein paar Stunden tauchte hinter einer Kurve das saftige Grün eines Baumes auf.

WASSER schoss es mir sofort durch den Kopf – wo Bäume so grün waren, musste es frisches Trinkwasser geben. Auf einem Hügel daneben entdeckte ich eine alte, verfallene Steinmauer. An irgendetwas erinnerte mich der Baum und die Mauer - aber was?

Na klar: das hier könnte El Bir sein! Wenn dies die Station war, musste gleich neben der Straßenböschung die alte Eisenbahnachse liegen. Ich raste auf die andere Straßenseite und sah hinunter. Ein weißer Packesel blickte erschrocken zu mir hinauf. Er war an die verrosteten Speichen der englischen Achse gebunden. Mein Herz hüpfte. Hinter der nächsten Bergkuppe erschienen die Lehmhütten von El Bir. Ein breites Grinsen überzog mein Gesicht! Hier würde ich genug sauberes Wasser bekommen. Die Franzosen hatten sich geirrt: Es gab eine Versorgungsstation auf den letzten hundert Kilometern. Ich beschloss, die Nacht hier zu verbringen.

Sadalasim arbeitete leider nicht mehr hier, aber von ein paar Männern wurde ich zum Essen eingeladen und nach ihrem Abendgebet rollte ich meinen Schlafsack bei ihnen auf der Gebetsmatte aus. Eine Katze gesellte sich zu uns und beim Einschlafen hörte ich sie wohlig schnurren.

Ein paar Dutzend Kilometer vor meinem Ziel bemerkte ich, wie ich anfing zu singen. Trotz des Gegenwindes rollte das Rad wie von selbst. Tausend Kilometer war ich durch die unbarmherzige Hitze der Sahara in den vergangenen Wochen gekurbelt und hatte diese phantastische Leere sehr intensiv erlebt. Zwischen den kargen Felsen glaubte ich in der Ferne einen Ort ausmachen zu können.

Ich stoppte und kletterte auf einen Felsen. Der Wind blies mir ins Gesicht. In weiter Entfernung erkannte ich ein nadelförmig in den Himmel ragendes Minarett. Das musste Wadi Halfa sein. Ich stieg hinab, kochte mir einen Tee und genoss die letzten Stunden in der Wüste. Einerseits freute ich mich, dass die Strapazen nun beendet waren, andererseits war dies auch der Abschied von der atemberaubenden Leere und ich merkte, dass das Ankommen nicht mein Ziel war.

Im Fährhafen von Wadi Halfa am Nassersee stieg ich auf ein Schiff, um während des letzten Teils meiner Tour entlang des Nils in Ägypten nach Kairo zu gelangen.